胡孚琛 邢纪静

《东方论坛:青岛大学学报》2003年第1期

内容提要:本文对宗教、科学的本质及其相互关系在文化的层次上进行了深刻的思考。笔者透视了各种文化中隐含的“元宗教精神”,认为对无限本体的信仰是宗教的本质,而一切有限之物仅能作为理性思维和学术研究的对象。将有限之物作为非理性的信仰对象。会导致社会躁动和现代迷信。宗教信仰自由是人的价值主体性的基石。本文的思路起于笔者同中国社科院原副院长刘吉教授的一次谈话,并在1999年佛教协会内参《研究动态》披露过。

关键词:宗教;科学;元宗教精神

中图分类号:G05文献标识码:A文章编号:1005-7110(2003)01-0001-07

一

什么是文化?从本质上说,人类虽是自然的产物,但文化却是人类创造的一种与自然相对的非自然体系,是自然的人化,是人类超脱动物性的一切活动的产品。文化发展的动因来源于人类的精神,文化产品乃是人类心灵智慧之光的外在形式。从这个意义上说,人类本身就是文化的动物。文化是人类的创造物。

人们一般将“文明”作为与“野蛮”相对立的人类进步状态,并与“文化”混为一谈。严格讲来,“文明”和“文化”的概念稍有区别。人类脱离动物的野蛮状态,便萌生了自己的文明,这种文明的形成是以宗教信仰为核心和先导的,世界各地的考古发现都能证明这一点。文化进步的标尺却是人类的理性思维,包括人类对自己宗教信仰的反思。文化的概念有广义和狭义之分,从狭义上说,抛开政治、经济的层面,它至少还包括宗教、科学、哲学、文学艺术、社会伦理(包括民俗)这五项基本要素。这五大文化要素都是人类对真、善、美的追求,其中科学和哲学是人类对客观真理的追求,是人类对自然和社会(包括人类本身)进行理性思维的花朵;伦理学是人类对善的追求,是人类提升自身动物性和社会性的素质所必需的道德约束和生活规范,民俗则是各民族对自己文明的历史特别是社会伦理的积淀;文学艺术则是人类对美的追求,是人对自然和社会的感悟和超越。宗教是人类文化的母体,是人类的终极关切(UltimateConcern),是超越人类理性的非理性体验,是人类心灵的完整状态,因而是文化的最高层次。科学、哲学、美学、伦理学是人类以自己的理性思维对自然和社会的反思,但这些认识除美学的最高艺术境界外,一般说来尚受时间和空间的局限,因而都是有限的相对知识。只有宗教,特别是从各种具体的宗教中抽象出来的元宗教精神,则是超越时空界限的“全”。是至真、至善、至美、至全的无限境界,是人类对绝对的宇宙本源的悟解和体认,是人类心灵最后的归宿。

近世以来,《天演论》的社会达尔文主义思潮成为我国走向现代社会的启蒙思想的主旋律,知识界普遍将弱肉强食、优胜劣败、弃旧图新看作是社会进步的规律,高扬一种砸烂旧世界的斗争哲学。在这些革命者看来,中国的传统文化是旧的,旧东西必然落后时代,因而必须革命、破坏、砸烂,破坏得越厉害就越革命,保护旧传统就是反动派、反革命。当时的一些社会精英也不乏叫嚣要废除中医,扔掉旧典籍,废除汉字,不读中国书的言论,甚至不讳言要继承秦始皇的“焚坑事业”。他们认为要革命就要反传统,反传统就要讲科学,讲科学就要“无神论”,要“无神论”就要反宗教。他们把宗教信仰当成封建迷信,认定宗教信仰是中国民众愚昧落后的根子,必欲铲除而后快。因此近代学者有以哲学代替宗教,有以科学代替宗教,有以美育代替宗教,有以德育代替宗教的种种想法,结果都没有行得通。事实上,文化的宗教、哲学、科学、美学、伦理学五大要素是不能互相取代的。宗教是人类一切精神创造活动的资源,哲学、科学、文学艺术和社会伦理都是由宗教派生出来的,并以宗教信念为支柱才能发展。

二

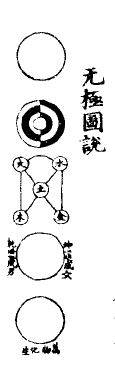

中国传统文化中的儒学和道学都隐含着元宗教精神,这可从老子《道德经》和孔子的《论语》中解读出来。《道德经》讲“孔德之容,惟道是从”,尊道贵德,不弃人,不弃物;使人求以得,有罪得免;常善救人,以百姓心为心;不善者亦善之,不信者亦信之;宠辱若惊,鬼神不伤人,祭祀不辍;人之所畏,不得不畏;天将救之,以慈卫之;对道之敬畏,如冬涉川,若畏四邻,俨兮若客,这类元宗教精神体现了宗教家悲天悯人的信仰情怀。《论语》也讲“祭神如神在”;“获罪于天,无所祷也”;敬天而不敢欺;吉月必朝服;迅雷烈风必变;“死生有命,富贵在天”;叹凤鸟不至,见获麟而悲;“孔子日:‘君子有三畏:畏天命,畏大人,畏圣人之言”’。足见儒学亦敬天而畏天命,怀有诚惶诚恐的元宗教精神和信仰情怀。

宗教是人类精神回归的家园,西方的基督教文明更是把人类生存的最终价值建立在宗教的根基上,他们的人类生存的权利意识本身就是基督教文明的产物。无论西方或东方,元宗教精神激起并以之为支柱的社会伦理观念和人生价值信念,皆可历千万年而不衰,亦非靠权力诱导制造的短期政治行为所能取代的。李约瑟博士说:“科学、宗教、历史、哲学与艺术创造是我们人类认识宇宙的五种经验形式,如果谁对这个或那个缺乏认识,他就不能算是一个完美的人。”(《李约瑟与中国·序》)

现代西方科学和哲学,包括马克思主义哲学,都源于西方的基督教文明,这是不争的事实。不仅西方,东方的中国也是如此,中国古代科学和道、儒哲学皆源于古代原始宗教的巫史文化,佛教之哲学源于宗教更不必说了。原始宗教的巫史文化是人类童年时期非理性思维活跃阶段的产物,它是不能同迷信划等号的。这种巫史文化包罗在道学之中,而中国的古代科学一直走在全世界的前列,据李约瑟博士在《中国科学技术史》中的考察,中国科学就是从道学中孕育出来的。儒家的礼乐,本是巫史祭天祀祖时的宗教仪式,这也是有史可考的。

因为任何民族的科学和哲学的发展,必须有一批科学家和哲学家去忘我探索,这和儒生读经求官的人生动力不同,而是要以一种价值观和虔诚的人生信念为基石。自然界及科学技术乃至形而上的哲学真理本身并给不出人生意义和价值的判断,因为价值判断乃是以人为主体抉择的。人的主体作出价值抉择,又须有一种信念,深信科学和哲学探索事业有价值,才肯为之忘我奋斗作出牺牲。

在中国,这种信念归根结蒂来源于对“道”的终极信仰。中国科学技术史上的发明创造,中国哲学史上的诸家学说,说穿了,都是古人对天地人之道的忘我追求,他们揭示道的奥秘的理性思维是建立在对道的本体存在的非理性终极信仰之上的。在西方,近代科学和哲学迅猛发展,其驱动力亦来源于上帝创造的宇宙具有内在理性的信念,这信念植根于基督教特别是《旧约》创世观的传统,又受古希腊柏拉图哲学的孕育。

对宇宙的宗教情感乃是近代科学家推进科学前进的最高驱动力,牛顿和爱因斯坦等科学家的划时代的天才发现,也是依赖于对宇宙理性结构的信仰,依赖于要理解宇宙中一点一滴理性的渴望。科学史家W·C·丹皮尔曾在《科学史及其与哲学和宗教的关系》一书中注意到三者的关系,论述了科学、哲学、宗教之间的内在联系。牛顿、开普勒那代科学家献身科学的动机来源于上帝创世的宗教信念,他们相信上帝创造的世界是有秩序的,因之行星运动三定律发现后不去争发明权,而是首先给上帝写赞美诗。日本学者佐藤进教授也在《所谓科学技术是什么》中认为,“哈密顿最小作用量原理”是在基督教教义的基础上产生的,而运动守恒定律是根据神的单一性原理推导出的结论。

1940年爱因斯坦在美国纽约举行的“科学、哲学与宗教大会”上说:“有科学而无宗教乃是跛足的科学,有宗教而无科学则是失明的宗教”。这段话后来成了人们广泛引用的名言,其实宗教和哲学的关系又何尝不是如此呢!

三

在19世纪末,中华民族由于清帝国的腐败、封闭而至于落后挨打,痛感到开放变法和引进西方先进科学、哲学的必要。中华民族的许多有识之士高举科学和民主的大旗,在中国重复西方18世纪启蒙思想家的历史使命,反对神权,扫除愚昧和迷信。

20世纪以来,对于中国大多数民众来说,讲接受西方文化不如说接受西方的启蒙主义文化更确切一些。特别是近半个世纪以来中国内地又照搬了前苏联反宗教、无神论、阶级斗争的意识形态,“科学”的旗号和“马列主义”乃至政治斗争融为一体,科学(包括社会科学)上的是非之争往往被贴上标签引导成政治上的路线之争。

在社会达尔文主义思潮的鼓动下,继之而起的否定中华民族传统文化的思潮;以政治手段人为消灭宗教的思潮;以科学技术和工具理性改换生态、征服自然界的思潮;乃至在政治斗争和经济活动中唯意志论的极“左”思潮。一时甚嚣尘上。知识界的某些风云人物将西方18世纪启蒙思想家的思想奉为至宝,使科学主义、技术主义、工具理性万能的思想占据统治地位,对高科技能最终促进社会进步并造福人类的神话深信不疑,缺乏西方后现代主义对科学迷信的批判意识。我国思想界不少人在政教合一的儒家传统文化氛围中形成的思维定势具有对儒教之外所有宗教的排斥性,看不到西方社会人类生存的权利意识是基督教文明的产物。由于人们习惯于将宗教与科学当成对立物,从而以弘扬科学为旗号对人民的信仰领域进行粗暴地政治干预,制造现代迷信,这不但给社会埋下动乱的隐患,也延误了我国现代化的进程。五四新文化运动遗留给我国思想界的这些理论误区,在“文化大革命”中一度爆发,残酷的夺权,“破四旧”的反传统风暴,人为消灭宗教的浩劫,给中国历史留下了沉痛的教训。

“文化大革命”期间,某些打着“科学”旗号的“理论权威”往往以哲学思辨代替科学实验,甚至以政治斗争的需要来阉割科学和哲学。于是出现了“真理有阶级性”的命题,思辨出“物质无限可分”的无法证伪的原子模型,表演了批判爱因斯坦“相对论”的一系列闹剧。这些精于大批判的“理论权威”不仅是名符其实的伪科学家,而且是欺世盗名的伪哲学家。因之,中国共产党的第一代伟大领袖毛泽东同志早在“文化大革命”期间就告诫全党,要防止“一种倾向掩盖着另一种倾向”。他断言“我党真懂马列的不多”,提醒人们要善于识别那些“假马克思主义的政治骗子”!

四

人们知道,西方从16世纪末到17世纪,科学家曾为打破基督教神学的黑暗统治争夺科学生存的权利而斗争,1600年天主教会法庭曾对布鲁诺施以火刑,1633年又对伽利略进行了野蛮的宗教审判,因之西方18世纪出现反神权的思想启蒙运动是有特定社会历史条件的。马克思早就把中国的传统政治体制称为“家长制的权利”…(P2),在这种家长制政体中君权政治一直摆在最突出的位置上,宗教仅是君权政治的工具,从来没有出现西方社会那种高于君权的神权统治。中国民众需要争民权而抑君权,因之孙中山先生的三民主义可谓击中中国国情的要害。可惜当时中国的精英人物不能正确理解西方社会文艺复兴时期争人权而抑神权的文化背景,反而忽略对君权专制的警惕去模仿西方批神权求解放的目标,在思想领域盲目接受了西方启蒙主义者对基督教中人权等价值观的世俗化解释。

西方文化将人和自然处于对立的位置,三百多年前培根认为人类进步的标志就是以科学的力量认识世界和征服自然界,并提出“知识即权力”的口号,促进了近三百年来西方科学技术的突飞猛进。当自然科学叩开20世纪之门时,人们普遍相信牛顿、拉瓦锡等人奠定的科学大厦已经完美无缺,以后不会再有惊人的新发现了。1900年4月27日,英国物理学家凯尔文勋爵(即威廉·汤姆逊)踌躇满志地宣称,物理学的天空已明朗洁净了,只剩下两朵“乌云”,一朵“乌云”联系着迈克尔逊–莫雷实验,另一朵“乌云”和麦克斯韦–玻尔兹曼能量均分学说有关。然而,正是这两朵“乌云”在20世纪酿起了一场空前的暴风雨,诞生了相对论和量子物理学。

人们知道,西方的思维方式是以形式化的逻辑体系为基石的,因之数学化便成了判定所有自然科学乃至社会科学(如经济学)是否发展成熟的标准。在19世纪末,数学、逻辑工具也日益完善,亚里士多德的演绎科学的理想近乎实现,人们期望着全部数学定理的形式化。然而,20世纪以来,哥德尔不完全定理证明在形式体系中完备性和一致性不可得兼,由此打破了西方追求完善的逻辑形式化体系的迷梦。在量子力学领域内,海森堡发现了测不准原理,使决定论的物理定律变为统计性的几率描述。爱因斯坦和维特根斯坦在陷入苦恼时终于发现人类的理性是有限度的,爱因斯坦推崇直觉在科学发现中的作用,维特根斯坦认为理性限度外的就不要用语言去描述它。这样,自20世纪60年代以来随着科学哲学的研究进展,后现代思潮和非理性主义兴起,展开了对神圣化了的脱离人文文化传统的工具理性统治和“科学主义”的批判。

另外,西方自工业革命以来形成一种信念,认为大自然的资源是取之不尽,用之不竭的,人类可以在征服自然中获得经济的无限增长和尽情的物质享受,而不须向大自然支付什么。高科技发展带来的社会进步是不可停止的,人类社会没有增长的极限。然而“科技万能”的工具理性固然改善了人们的物质生活,但也同时带来了生态环境的破坏。这种大自然的报复终于延伸到文化层次,人成为科学技术产品的奴隶,环境污染的危机带来人类心理上、生理上的多种社会病。因之,自20世纪70年代以来西方社会人们的生态环境意识觉醒后,中国道学回归自然的生态智慧受到许多西方有识之士的欢迎。

人们看到,20世纪西方社会的科学观念发生了重大变化和划时代的进步,这个进步的最有意义的特征,就是打破了几个世纪以来人们对科学技术的迷信,揭露了“科学主义”、“技术主义”和“工具理性万能”的思潮奴役人类的危险。这样,20世纪与其说是科学的世纪,不如说是在科学面前恢复人的尊严的世纪。

更为有趣的是,20世纪末期有关人的生命潜能和所谓“超心理学”的研究由于同旧的科学理论范式相冲突在科学界引起一次次争议,人们发现在这个学术领域还被一片乌云笼罩着。美国等发达国家某些权威机构投资研究人体生命潜能和异常心灵效应早已不是秘密,俄罗斯宇航之父齐奥科夫斯基和中国的导弹之父钱学森教授都支持人体科学和心灵潜能的探索,这大概并非由于他们不懂“马列主义和自然辩证法”,也决非他们对科普知识的愚昧和无知!

现代科学对于宏观的宇宙和微观的基本粒子都有了较明确的认识,而对于人本身,人的大脑及其精神活动,对于生命和心灵的本质却知之甚少。这个研究领域是科学、哲学、宗教三者相互交叉的领域,古代宗教家的心灵体验和修炼实践需要从现代科学和哲学的角度重新审视,现代分析心理学家荣格对中国内丹学及心灵异常现象的研究成果应该得到高度评价。探索人类心身关系的新学科心灵哲学正在西方兴起,生命科学将成为2l世纪的带头学科,现代生理心理学、心身医学、脑科学特别是认知科学将获得突破性的进展。

五

然而在中国,由于我们照搬了西方的现代科学及20世纪之前的科学迷信,广大民众对于科技最终造福人类这种启蒙主义者制造的神话深信不疑,而对工具理性万能的思想会给自己带来生态破坏等灾难性的后果缺少根本的反省,而是迫不及待地实行以西方工业化、城市化为模本的现代化。特别是本世纪美国成为世界上唯一的超级大国,而且更自觉地推行“西方文化中心论”并对东方世界施行强制性的文化侵略。我国的一些伪科学家早已对美国的文化模式垂涎三尺,他们把自己装扮成启蒙中国12亿愚民的科学之神,以政治手段设立“科学裁判所”,以推进现代化和高科技的幌子充当“西方文化中心论”的应声虫。

在宗教上,中国的思想家更是缺少睿智的反思和元宗教意识,对宗教的文化功能认识不足,仍然把宗教的全部功能都视为“鸦片”。再由于中国历史上发生过鸦片战争,鸦片的含义不仅是麻醉剂,而且是一种祸国殃民的毒品,全国人民恨之入骨。特别是我国由于长期受前苏联反宗教、无神论宣传的巨大影响,多数人缺少宗教学知识,学术界也有一些人认为宗教信仰是愚昧无知,是“傻子遇到骗子”,从而把宗教同科学、哲学对立起来。

近几年某些假马克思主义的“理论权威”继续坚持西方文化中心论的顽固立场,散布西方早已过时的“科学主义”、“技术主义”思潮,危言耸听地打着“反伪科学”的幌子否定宗教学的学术研究成果。他们将道教斥为“封建迷信”,将内丹学斥为“伪科学”,将术数学斥为“精神垃圾”,迷惑了不少群众。他们无视党的宗教政策,其舆论导向错误地把宗教等同于迷信活动,认为反迷信就要反宗教,连研究宗教的学者也横加迫害。

在这方面我国曾有过历史教训,宗教学的研究时紧时松地受到批判封建迷信政治运动的冲击。从加世纪50年代后期中国大地泛起跑步进入共产主义的狂想,到“文化大革命”十年浩劫,《宪法》规定的宗教信仰自由被否定,宗教文化被斥为“封建迷信”,宗教学的研究被划为禁区,不仅宗教界爱国人士深受其害,而且连马克思主义的宗教学者也不遑宁处。社会实践证明那种认定宗教是封建主义、资本主义的反动、落后意识形态,企图依靠行政命令或其它强制手段一举消灭宗教的想法或做法,是背离马克思主义关于宗教问题的基本观点,是完全错误的和非常有害的。

六

人类文明都不能没有自己理想的超越世界,例如西方人的“上帝”,中国儒家的“天”,佛教的“佛”,伊斯兰教的“真主”乃至老子的“道”。这种一切价值之源的超越世界是文化体系的支点,它在人类文明中的位置是不可取代的。在宗教中,“道”、“天”、“佛”、“真主”等都是无限的本体,而对无限本体的终极信仰恰恰是元宗教精神的支柱。世界上的一切有限之物,诸如国家、民族、圣人、领袖、科技、教派、主义、学说等,皆不能承担人的终极信仰。科学的定律、学说,哲学的学派、主义,政治学的制度、领袖,宗教学中具体的某教主、法师、教派等,都是有限之物,都只能作为理性思维和学术研究的对象,而不能作为非理性的信仰对象,否则就是迷信。一个国家或民族一旦将有限之物误导为信仰对象,往往会产生狂热的偏激情绪,使整个社会躁动不安,造成仇恨、残杀、压迫、极端主义的恐怖等可怕的后果,这是人类社会历史经验反复证明了的。

信仰不含历史规定性及局部利益的无限本体,则可产生一种悲天悯人的信仰情怀,一种敬畏和“原罪”的自我反省意识,从而发现人类心灵深处的良知,为社会造成一种慈善、祥和与宽容的价值观念,由此提高本民族的伦理素质和生存质量。对无限本体的信仰是宗教的根本特征,而对有限之物的信仰则是迷信,由此可知,信仰对象的不同规定了宗教和迷信的根本界限。

“元宗教”不同于被统治阶级利用的具体宗教,尽管统治集团可以把某种具体的宗教利用为麻醉人民的精神鸦片和控制人心的工具,但元宗教对无限本源的信仰情怀却是统治者无法抹煞的。元宗教精神源于对无限本体的敬畏和信仰,是对人类“原罪”和现世罪恶的反省及人类生存理想信念的忘我追求,它超越于现世的具体宗教,但又体现在现世宗教特别是基督教、佛教、伊斯兰教乃至道教之外。

在历史上,当统治阶级蜕变为少数人的利益集团的专制政权时,都不约而同地将人民的宗教信仰引向崇拜有限之物的迷信上,从而滋生出许多罪恶现象而貌似有理。对有限之物的迷信往往孕育极端主义的政治派别,往往滋生大量的邪教,这都是人类社会的动乱之源。试想一个国家或民族,人们缺少元宗教的敬畏和信仰情怀,没有对罪恶的省察意识和自我良知的发现,不畏天道,不畏伦理,不畏法律,统治者肆无忌惮地滥用权力,民众侥幸行险不择手段地谋取私利,社会必然充满种种伤天害理的罪恶,人们会情不自禁地渴望真正宗教的拯救。

宗教和法律是相互依存的,在西方的基督教文化中,法律本身就有神圣的宗教含义。缺少宗教的法律失去了超越世俗权力的神圣光环,人民仅将其视为世俗权力的压迫而感受不到“天理的伸张”。如此摒弃宗教而空谈“法治”,则社会上仅有“权力崇拜”而无“法律崇拜”,法律再多也无人自觉遵守,人民的正当权利得不到神圣的保障,法律终究要失掉公正性,走到人民的对立面去。如此看来,在市场经济的时代里,人的宗教信仰情怀实际上是法治社会的基础,一个缺乏元宗教精神的民族是无法进入现代法治社会的。

七

20世纪以来,一方面是全世界成千上万的人投入了教会的怀抱,另一方面是学术界一些人认为宗教是野蛮人的迷信残留物,该由科学启蒙思想取代它。1902年,瑞士分析心理学家荣格在题为《论神秘现象的心理学及病理学》的博士论文中,提出了每个人都有一种追求“心理完整”的自然倾向的观点。荣格发现,现代物质文明的进化无法掩饰人类内心所具有的原始民族之心灵特征。他得出结论:现代人的精神之所以苦恼,是由于缺乏宗教的信仰寄托所致。每个人的潜意识中,不仅蕴藏着他的个体从胎儿、幼儿到童年时期的记忆,而且还包含着他的种族发生和演化的心理文化历程。童话、神话、幻觉、梦等表现出来的原始宗教意识是每个人本能所具有的,换言之彻底无信仰心理的人是不存在的,世界上至今也没发现那个民族是有宗教免疫力的。

一个民族缺乏终极的人生价值信念是难以长久自立于世界民族之林的,民族千年兴旺的秘密隐藏在宗教之中。过去,我国由于缺少实事求是的宗教学理论研究指导,学术界在宗教学的认识上缺乏高度和广度,甚至使群众陷入迷信有限之物的怪圈之中,从而对传统文化的元宗教精神进行了自阉式的毁坏。中国几千年来儒家政教合一的传统不仅同政教分离的现代史越来越向人们揭示一个不以人的意志为转移的文化运动规律,各民族的异质文明之间只能相互融汇,除了野蛮的种族灭绝之外,在地球上以一种文明简单取代或扼杀另一种异质文明几乎是办不到的。传统文化本身亦是一种有机的自然生态体系,遵循道家自由信仰、自由交流、自然演化之规律,违背自然急于求成的人工移植、改换、毁坏等政治手段,往往引发人性扭曲、道德败落、社会躁动不安的恶果。开化的高级文明固然可以同化野蛮的低级文明,但吃掉对方的同时也就将对方的文化要素作为化学成分融入自己的躯体,再也无法摆脱它。一个民族更是无法将自己与生俱来的传统文化一刀切断或中途抛弃,无论个人是否喜欢都将个人命运同本民族的文化传统联系在一起。同时,一个传统文化被征服了的民族等于丧失了自己的根基,从此会缺乏争雄的生机而充当小伙计。21世纪世界文化运动的大趋势是“多元并存,相互融汇”,这是任何力量也阻挡不了的。因此,在2l世纪不是什么“文明冲突主宰全球政治”L3l,而是要由“文明冲突”转向不同文明的对话和文化交流,以促进东方文明特别是中国文化与西方文化的融汇,从而出现一种普世的文明将人类导向光明的未来。

未来的世界文明不能再继续推销“西方文化中心论”,因为西方文化必须重新认识古老的东方文化社会不兼容,而且往往在宗教狂热中掺杂进政治因素,也成为造成社会动乱的隐患。宗教问题是和民族问题纠缠在一起的。历史上民众的宗教信仰管道堵塞必然导致“邪教”丛生,“妖言”流传,民心沸动,而宗教革命的出现往往又催发社会革命,这说明“宗教无小事”。

今天,我们要使整个社会长治久安,就应当理顺党的宗教政策并促进宗教革新以适应现代化的进程,使宗教信仰真正成为每个公民个人的私事,像江泽民同志说的那样,“利用宗教教义、宗教教规和宗教道德中的某些积极因素为社会主义服务。”[2](p255)

八

在世纪之交,“文化”和“传统”问题再次引起世界各国学者的重视。从根本上说,所谓“文化”本身都植根于“传统”,21世纪的文化战略必须对历史的文化传统进行创造性的现代化诠释,即集中各种异质的优秀传统文化进行综合创新。历史的经验告诉我们,一个民族要想树大根深地自立于世界民族之林,是不能否定和摧残自己的传统文化的。世界历史越来越向人们揭示一个不以人的意志为转移的文化运动规律,各民族的异质文明之间只能相互融汇,除了野蛮的种族灭绝之外,在地球上以一种文明简单取代或扼杀另一种异质文明几乎是办不到的。传统文化本身亦是一种有机的自然生态体系,遵循道家自由信仰、自由交流、自然演化之规律,违背自然急于求成的人工移植、改换、毁坏等政治手段,往往引发人性扭曲、道德败落、社会躁动不安的恶果。开化的高级文明固然可以同化野蛮的低级文明,但吃掉对方的同时也就将对方的文化要素作为化学成分融入自己的躯体,再也无法摆脱它。一个民族更是无法将自己与生俱来的传统文化一刀切断或中途抛弃,无论个人是否喜欢都将个人命运同本民族的文化传统联系在一起。同时,一个传统文化被征服了的民族等于丧失了自己的根基,从此会缺乏争雄的生机而充当小伙计。21世纪世界文化运动的大趋势是“多元并存,相互融汇”,这是任何力量也阻挡不了的。因此,在2l世纪不是什么“文明冲突主宰全球政治”[3],而是要由“文明冲突”转向不同文明的对话和文化交流,以促进东方文明特别是中国文化与西方文化的融汇,从而出现一种普世的文明将人类导向光明的未来。

未来的世界文明不能再继续推销“西方文化中心论”,因为西方文化必须重新认识古老的东方文化并从中汲取营养。儒家的礼教文化已成为中华民族因袭的重担,但摆脱的办法也不能全盘否定儒学再次“打倒孔家店”,而是要以解释学的方法促进儒学现代化。“文化”是人类历史发展和社会进步的原动力,中国要实现现代化,必须首先从中华民族传统文化的现代化诠释和综合创新着手。在文化上,夫欲有所立必须有所破,立就是要创造性地诠释道家文化并汲取东西方各种异质文化的精华创立有时代精神的新道学,破就是要扬弃儒学中的封建宗法观念,化腐臭为神奇,取其人文思想和进取精神融入新道学之中。由道学文化出发,我们不难看到世界文化的曙光,道学是参天地、赞化育、贯中西、通古今的大学问,创立新道学是中华民族在世界历史潮流中审时度势,应变自强唯一可行的21世纪文化战略。

参考文献:

[1]马克思.马克思恩格斯选集:第2卷[M].北京:人民出版社,1975.

[2]《新时期宗教工作文献选编》[c].北京:人民出版社.

[3][美]塞缪尔·亨廷顿.文明的冲突?[J].[美国]外交,1993.(夏季号).